羽毛球的搓球打法

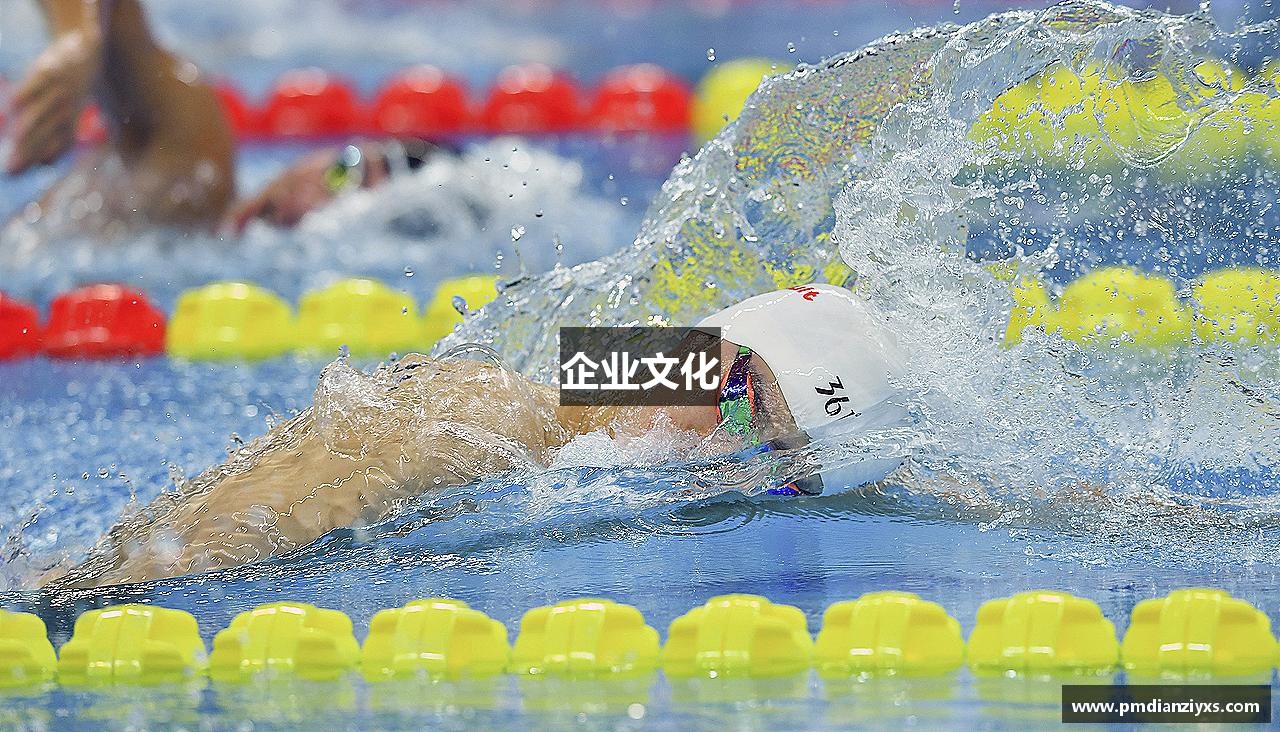

羽毛球搓球作为一项细腻的技术,融合了手法精度与战术智慧,在网前对抗中具有扭转战局的作用。这项技术要求运动员在极短触球瞬间,通过拍面角度的微妙调整和手腕爆发力的精准控制,使球体产生不规则旋转,迫使对手陷入被动。优秀的搓球不仅能破坏对方节奏,更能为后续进攻创造机会。本文将从技术原理、动作要领、战术应用、训练方法四个维度深入剖析,揭示这项看似轻柔实则暗藏杀机的技术如何在高速对抗中展现其独特价值,帮助运动员在毫厘之间掌控赛场主动权。

1、旋转力学与触球原理

羽毛球搓球的物理本质在于摩擦力的有效利用。当球拍以倾斜角度接触球托时,拍线产生的横向摩擦力会使球体产生水平旋转。这种旋转在飞行过程中与空气阻力相互作用,形成独特的运动轨迹。专业运动员通过调整击球角度,可制造出两种截然不同的旋转方向——顺时针对角搓球与逆时针直线搓球,每种旋转都会导致羽毛球在触地瞬间产生方向突变的二次运动。

PM电子app下载触球瞬间的拍面角度控制在30-45度之间最为理想。此时球拍与羽毛球的接触面积达到最大化,既能保证足够的摩擦力,又可避免因角度过大导致的击球失误。高水平运动员常采用"切刷"手法,在0.05秒的触球过程中完成从垂直切击到横向刷动的连续动作,这种复合动作能产生更强烈的旋转效果。

球体旋转速度与手腕爆发力直接相关。实验数据显示,职业选手搓球时手腕加速度可达普通爱好者的3倍以上。这种瞬间爆发需要前臂肌肉群与手指小肌群的协同配合,通过寸劲原理将力量集中在击球瞬间。值得注意的是,过大的力量反而会削弱旋转效果,关键在于力量的精准释放时机。

2、手法细节与身体协同

标准搓球动作起始于非持拍手的准确定位。左手应保持与肩同高的架拍姿势,为身体转动提供支点。击球时重心由后脚向前脚转移,这个重心迁移过程产生的动能通过腰腹传导至持拍手。专业运动员会在转体过程中保持脊柱中轴稳定,避免因过度扭腰导致动作变形。

手腕的"锁扣"技术是搓球质量的关键。击球前手腕应保持放松状态,触球瞬间迅速完成内旋或外旋动作。这个动作幅度控制在15度以内,如同钟表指针的细微摆动。手指的捻动配合至关重要,拇指与食指形成的"V"型夹持区需在击球时产生瞬时加压,这种加压动作能显著增加拍线形变,从而提升旋转强度。

下肢的弹性支撑为手法提供稳定基础。膝关节保持微屈状态,双脚前掌着地随时准备启动。优秀选手在搓球后能立即衔接后撤步或跟进步,这种动态平衡能力需要经过专项步法训练。研究发现,职业运动员搓球时的身体重心波动幅度不超过5厘米,这种稳定性保证了技术动作的精确重复。

3、战术组合与空间控制

搓球在战术体系中具有承上启下的衔接作用。在主动进攻时,突然的网前搓球能打破对手防守节奏,为后场重杀创造机会;被动防守时,高质量搓球可迫使对方起高球,实现攻防转换。双打比赛中,前场选手常通过连续搓球压缩对方回球角度,为后场搭档创造封网机会。

落点选择直接影响战术效果。对角线搓球适合调动站位偏中的对手,直线搓球则用于压制边线选手。高水平运动员会结合对手握拍习惯选择旋转方向,对正手握拍者多用外旋搓球,反手握拍者则采用内旋搓球。这种针对性选择能最大限度放大旋转带来的轨迹变化效果。

时空欺骗是搓球战术的高级形态。通过手法一致性伪装,在击球前0.1秒突然改变搓球方向,这种战术需要极强的神经控制能力。录像分析显示,顶尖选手的假动作成功率可达78%,这种不确定性极大增加了对手的预判难度。配合眼神和肩部的假动作,能构建出立体的欺骗体系。

4、专项训练与质量评估

基础手感训练应从多球练习开始。设置不同高度和角度的喂球,要求练习者在移动中完成正反手搓球。初期可采用"一搓一挑"的交替训练法,帮助建立手法转换的肌肉记忆。进阶训练需加入对抗元素,在网前两米区域内进行限定区域的搓球对抗,这种练习能显著提升控球精度。

技术质量评估包含旋转强度、落点精度、战术实效三个维度。使用高速摄像机记录球体旋转速度,专业级选手应达到2000转/分钟以上。落点测试中,要求在2平方米区域内连续20个搓球误差不超过15厘米。实战评估则统计搓球后的主动得分率,优秀选手应保持30%以上的直接得分或创造进攻机会的概率。

总结:

在现代羽毛球竞技中,搓球技术正朝着更快旋转、更强欺骗的方向发展。随着运动生物力学研究的深入,未来可能出现更科学的训练体系和评估标准。掌握这项技术不仅需要身体能力的提升,更需要战术意识的培养,唯有将技术细节与比赛智慧相结合,才能在网前博弈中占据主动。